Посвящается Жуковскому В.А.

Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней шла путем-дорогою калика перехожая; спешила она в Заринский монастырь на богомолье, родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь — всего-то вёрст десять, да старушка-то уж не та, что бывало в молодые лета; идёт-идёт да приостановится: то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уж к заутрене. «Ахти, — сказала она, — замешкалась я, окаянная; не поспеть мне к заутрене, хоть бы Бог привёл часов-то не пропустить». Смотрит — а к лесу идёт тропинка прямо на монастырь. «Постой-ка, — подумала старушка, — дай Бог память; я, кажись, в молоды лета по той тропинке хаживала, ведь ею вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы её подкрепилися.

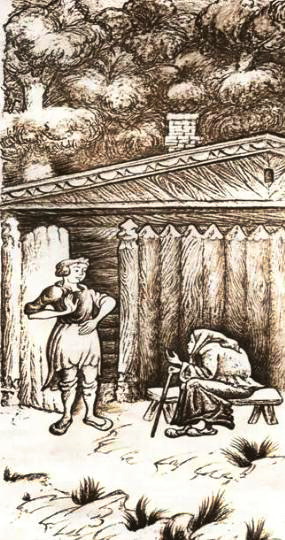

Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детёнышей, медвяная роса каплет с ветвей; старушка идёт да идёт; благовест ближе да ближе, а лес всё гуще да гуще. Идёт она час, идёт и другой, а всё не видать конца леса; вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче — а всё не может старушка выйти из леса; оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого; а у старушки уже ноги едва двигаются и в горле пересохло; жажда томит, в глазах темнеет; но всё идёт она, едва шаг за шагом переступает; вдруг пахнуло на неё живым дымом, а вот невдалеке и лес проредел; старушка перекрестилась, закусила стебелёк щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десяток шагов — перед нею поляна; посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовые ворота на запоре — не видать ни души христианской; у ворот скамеечка; калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака, калитка отворилась, и вышел малой лет пятнадцати, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнём подпоясан; он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоса, подпёр боки руками и молвил:

— А кого тебе здесь надобно, старушонка?

— Ах, родимый; никого мне не надобно; шла я на богомолье в монастырь да заблудилась и из сил выбилась; не дай умереть без покаяния, дай водицы испить.

Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, ещё раз встряхнул головою, вошел в калитку и чрез минуту возвратился; в одной руке нёс он ковш с ячным квасом, в другой — краюху свежего хлеба с бузою.

Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и стала как встрёпанная.

— Спасибо тебе, добрый человек, — сказала она, — душеньку отвёл. Бог тебя наградит, что старуху призрел.

— Ты, однако же, не долго здесь калякай, — промолвил малой в красной рубахе. — Отдохнула и ступай своею дорогою; а то неравно хозяева наедут — несдобровать тебе, старушонка.

— Да кто же они такие, родимой?

— Да у нас здесь, бабушка, — отвечал малой улыбаючись, — весёлые люди живут; зелено вино пьют, в зернь играют, красных девок целуют, людей режут.

— Ах, родимый, родимый! Никола тебе навстречу — как же ты с такими людьми живёшь?

— Э, бабушка, не твоё дело. Ступай отсюда, пока жива; говорят тебе, наедут сюда хозяева, увидят, что чужие очи наш притон обозрили, — не спустят тебе, И я-то уж так сжалился над тобою оттого, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывало, меня малого на руках носила да пряником кормила… Ну, ступай же… вот этой тропинкой прямо, уткнёшься на монастырь.

— Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе… награди тебя Бог, вразуми тебя Господь.

И опять пошла старушка путём-дорогою, идёт час, идёт и другой. «Не успела к заутрене, — думает, — не поспела и к ранней обедне; авось-либо Бог приведёт хоть у поздней помолиться».

Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла, по лесу поднимается душистый пар донника и Божьей зари, рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идёт и идёт. Благовест всё ближе да ближе, а лес всё гуще да гуще.

Идёт она час, идёт другой; уже почти нет теней от деревьев, и нет конца леса. Оглядывается: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идёт да идёт, — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу, — думает, — насилу дотащилась!» Собрала последние силы… смотрит, — а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не видать ни души христианской.

— Ах я, окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла.

Делать нечего; старушка присела в тени и пригорюнилась; цепная собака залаяла в подворотню; калитка отворилась, и вышел парень лет тридцати пяти, в красной рубахе, ремнем подпоясан.

— А, здорово, старушонка, подобру ли, поздорову поживаешь; сколько лет, сколько зим с тобой не видались, а всё я тебя тотчас узнал, ты ни на волос не переменилась… как была, так и есть!

— Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу; а, кажись, я тебя сроду не видывала.

— Эх, старушка, ты верно уж из памяти начала выживать; помнишь, лет двадцать тому назад, ты к заутрене шла да заблудилась, а я ещё тебя хлебом кормил да дорогу тебе показывал; я так теперь на тебя смотрю.

— Что ты, родимый, Никола тебе навстречу; была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет пятнадцати и, спасибо ему, хлебом накормил.

— Да то ведь я-то и был, старушонка.

— И, что ты, родимой! Это было сегодня поутру, и выходил ко мне малый лет пятнадцати, а ты, Бог тебя помилуй, уже в возрасте.

— И, старушка, ты уж из ума начала выживать; какое поутру, говорят тебе, уж лет двадцать тому ты сюда приходила, вот на этой скамеечке сидела; помнишь?

— Как не помнить, родимой, только вишь ты, было это сегодня поутру, а дотолева здесь я никогда не бывала.

— Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила… Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка, пот с тебя так градом и катит, дай вынесу тебе рушник отереться.

Так промолвил парень в красной рубахе, вошёл в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красною белью.

Едва старушонка взяла его в руки, как вскрикнула:

— А откуда, родимой, у тебя это полотенце?

— Откуда бы ни было, — отвечал парень сердито, — знай утирайся.

— Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу.

— Сынишке, — повторил парень. — А какой он из себя был?

— Ах, мой сынишка славный малой… да разве ты знаешь его?

— Говорят тебе: каков он из себя был?

— Малой лет пятнадцати, светло-русый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе.

— Светло-русый, волосы в кудряшках? — повторил мрачно парень в красной рубахе. — Ну, жаль, старуха, что не знал.

— Да что ж с ним сталось, родимый? — сказала старушка испугавшись.

— Да так, ничего, — отвечал парень. — Запиши его в поминанье… его в живых больше нет.

Наша калика перехожая так и ударилась об землю и зарыдала.

— Ну, полно рюмиться-то, мёртвого не воротишь.

Старушка очнулась.

— Как же ты знаешь, родимой, что его в живых не стало, полно, правда ли это?

— Ещё правда ли? Ещё знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать: заманили его сюда; видим, малой славной, думали, будет из него путь; говорим ему: будь нашего сукна епанча, а он руками и ногами, заартачился…

— Ну, так что ж, батюшка?

— Ну, что ж? Вестимо дело, карачун ему дали, да и пустили на Волгу окуней ловить.

Старушка снова зарыдала.

— Скажи, родимый, хоть с покаянием ли он Богу душу отдал?

— Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился, сердечной. Ну и полно рюмить, убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе то же будет, что и сынишке твоему.

— Божья воля, отец мой; покажи только дорогу, куда до пустыни дойти; сына помянуть, за тебя Богу помолиться.

— За меня? Полно обманывать, я чай, проклинать меня будешь.

— Нет, родимый! Что проклинать! Буду молиться о спасении грешной души твоей.

Парень задумался.

— Странна ты, старуха, — сказал он после некоторого молчания. — Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогла, а вот каждое твоё слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается… ну, убирайся отсюда, пока не осерчал, ступай этой тропинкой, так прямо и уткнёшься на монастырь.

И старушка опять идёт путём-дорогою, рукавом слезинки утирает.

— Наказал меня Бог, — говорит, — не поспела, окаянная, ни к заутрене, ни к обедне, авось-либо Бог приведёт за вечерней помолиться.

Вот идёт она, идёт час, идёт и другой; а в полях стада убрались, посередь леса птицы прикорнули, выходила туча грозовая со частым дождичком; и опять всё очнулось; стада голос дали, птицы вспорхнули; вот послышался в пустыни и благовест к вечерне. Благовест всё ближе да ближе, а лес всё гуще да гуще.

Идёт старушка час, идёт и другой; вот и благовест перестал, солнце ниже опустилось, и далеко, далеко потянулась тень от деревьев, а всё не видать конца лесу. Оглядывается калика: спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная; ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идёт да идёт, — вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу, — говорит калика перехожая, — насилу-то дотащилась!» Собрала последние силы, смотрит, — пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовы ворота на запоре — и не видать ни души христианской.

— Ах, прости, Господи, — сказала старушка, — опять я на то же место пришла, окаянная, а уж и сил нет больше идти; не пускает Бог до пустыни дойти; буди твоя святая воля.

Старушка села под дерево и пригорюнилась.

Собака залаяла в подворотне, калитка отворилась, выходит старик лет шестидесяти, седой как лунь, на клюку опирается.

— А, старушонка, — сказал он, — подобру ли, поздорову ли ты живёшь? Сколько лет, сколько зим с тобой не виделись. Да ты, видно, века не изживаешь, какая была, такая и есть, нисколько не переменилась; а ведь мы лет двадцать с тобой не видались.

— Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала, — отвечала старуха. — Была я здесь, и не один раз, да только сегодня поутру, да в полдень; выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку.

— Да это я самый и был; помнишь, рушник тебе подавал; только будет тому лет десятка два и более; правда, я с той поры много переменился; кажись, и не стар я летами, а уж куда похирел; буйная молодецкая жизнь загубила; да как же ты-то нисколько не переменилась, вот как теперь на тебя смотрю?

— Ну уж я и ума не приложу, родимой; из памяти, что ли, я в самом деле выжила; знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала.

— Подлинно так, — сказал старик, — и я ничего не понимаю; что-то тут чудное деется; вот уж двадцать лет тому ты мне то же говорила; много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил! Однако нечего здесь долго толковать; наши наедут, несдобровать тебе, убирайся отсюда, покуда жива.

— Нет, родимой, уже как хочешь, не пойду я отсюда, ноги не держут.

— Что ты, неразумная; да ведь наедут товарищи — убьют тебя.

— Да будет воля Божия.

— Что ж ты, небось, смерти не боишься?

— Да чего ж её бояться? Придёт час и воля Божия.

— Так ты смерти не боишься, — повторил старик и задумался. — Ну, — прибавил он помолчавши, — я так смерти боюсь.

— Молись Богу, родимой, Никола тебе навстречу, — так и не будешь смерти бояться.

— Мне молиться? Да неужли Бог услышит мою молитву?

— Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием.

— Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь; если б ты знала да ведала — сколько я душ погубил неповинных; нет беззакония, которого бы я не сделал; нет греха, в котором бы не окунулся, — и ты думаешь, что меня Бог помилует?..

— Покайся, Бог помилует.

— Поздно, старушка! Уж и сна у меня нет, только заведу глаза, как и вижу — ко мне тянутся кровавые руки; вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, помертвелые очи; а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятия; мне ли молиться, старушка! У Господа столько и милости не достанет.

— Молись, говорю тебе, у Бога милости много, и не перечесть, родимой.

Старик задумался.

— Знаешь ли, что тебе скажу? — проговорил он. — Скажу тебе правду истинную: я часто о тебе вспоминал; приходили мне на память твои речи; помнишь, как ты о младом обо мне молилась, чтобы Бог вразумил меня; помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил; я ничего не запамятовал, и всё мне хотелось потолковать с тобой о душе моей; ах, черна она, родимая, как смоль чёрная, и горюча она, как кровь тёплая; ну, слушай — здесь тебе сидеть не годится, наедут, увидят; пойдём в избу, там я тебе найду укромное место.

Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в дом; в сенях старик поднял половицу.

— Ступай вниз, — сказал он, — да держись за верёвку, не то споткнёшься.

Старушка сошла в подполицу, тёмную, тёмную; свет проходил только сверху в отдушины; по стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда; по стенам развешаны ножи, ружья и всякого платья несметное множество.

— Это наша кладовая, — сказал старик, — не даром она нам досталась.

Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью; видит, всё по порядку: в одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелья.

— Душно здесь что-то, дедушка, — сказала она.

— И мне душно, — вскричал старик. — Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями всё были живые люди и что ни один из них своею смертью не умер, то так мороз по жилам и пробегает; всё кажется, что под платьями люди шевелятся; ну да нечего делать, прошлого не воротишь; садись-ка вон там в уголку на сундук; там из отдушины ветерок подувает.

Старушка села, едва переводя дыхание; смотрит — над головою у ней платье камковое цареградское, сарафаны золотые, парчовые и под ними, прямо против её глаз, жемчужные, янтарные ожерелья, монисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладанкою.

Старушка не взвидела света, схватилась за ладанку и горько заплакала.

— Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?

— А что оно, знакомо тебе, что ли? — спросил старик, задрожав.

— Как не знакомо, — сказала старушка, — это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери.

Старик повалился ей в ноги.

— Ах, мать родная, — завопил он, — кляни меня, — нету в живых твоей дочери; не пожалел я её красы девической; замучил я её вот этой рукою; билась она, сердечная, как горлица; молила меня, чтоб позволил ей хоть перекреститься, — и до того я её не допустил.

Старушка пуще заплакала.

— Ну, отпусти тебе Бог, — сказала она, — много греха ты принял на свою душу.

— Где Богу мне отпустить, — вопил старик в забытьи, — нету прощения грехам моим; нет мне спасения ни в сём, ни в будущем мире.

— Не бери ещё нового греха на свою душу, родимый, не мертви душу отчаянием: уныние — первый грех, покайся да молись, у Бога милости много!

— Что ты говоришь, мать родная, — вопил старик, — где Богу простить меня — да ведь и ты не простишь меня…

— Нет, не говори этого, родимой, Никола тебе навстречу, — как не простить; много ты согрешил, последнее моё утешение отнял, — но да простит тебе Бог, как я тебя прощаю… только покайся…

— И в молитвах помянешь грешного раба Фёдора?..

— И в молитвах помяну…

Старик пуще зарыдал.

— Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь, — жутко мне здесь оставаться; веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе свою душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказанье принять.

— Не моё то дело, родимой; а если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать.

Они вышли из дома, солнце заходило, лёгкий ветерок повевал с востока; в пустыни слышался благовест ко всенощной. Недолго шли старик со старухою — пустынь была в полверсте, не больше, — и дорога из леса шла к ней прямая.

Божий храм сиял во всём благолепии; тысячи свеч блистали у золочёных икон; невидимый хор тихо пел славу Божию; дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком; на паперти, в притворе стояла толпа народа; едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолися о грешном рабе Фёдоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Фёдоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной, — молилася не без слез, но с верою и надеждой.

Всенощная отошла; миряне стали подходить к иконам; и старушка поднялась с места. Смотрит — перед нею идёт светло-русый мужчина с виду лет пятидесяти, здоровый и свежий; за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте; а за этою семьёю — другая, женщина лет пятидесяти, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилося у старушки — вспомнила она про детей. «Теперь и они были б такие»; утёрла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась — вышла на паперть, — смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на неё смотрят; старушка обернулась — лампадою от иконы осветилось лицо её. Светло-русый мужчина подошёл к старушке, поклонился и начал было: «Позволь тебя спросить, бабушка…» — да как заплачет, да как кинется ей в ноги: «Ты ли это, наша мать родная? Где ты была, куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли».

За ним и женщина кинулась старухе в ноги.

— Ты ли это, матушка? Уж где мы тебя ни искали! Все очи по тебе выплакали.

— Вы ли это, дети? — говорила старушка сквозь слезы. — Как вас Бог помиловал? Что с вами было?

— Как и рассказать, матушка, — отвечал светло-русый мужчина. — Как ты пошла на богомолье сюда в пустынь, мы пождали тебя день, другой, — видим, нет тебя, и пошли на поиск: и приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали — ниоткуда ни весточки. Прошёл год, прошёл и другой, прошло пять и десять; уж давно мы тебя, родную, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло ещё лет с десяток, меж тем за сестру присватался человек изрядный, и я нашёл себе по сердцу невесту, мы побрачились, родимая, прости, что без твоего благословения — мы тебя в живых не чаяли, — вот посмотри, и внучата твои…

Горько было нам без тебя, родимая, — часто поминали мы о тебе, — но во всём другом была нам несказанная благодать Божия. Все мы здоровы, дети нам утешение; что ни посеем, сторицею взойдёт; в торговлю пустим — нежданная прибыль; словом, что ни предпримем — как будто святой о нас старается, невесть откуда со всех сторон добро нам в дом идёт.

Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву.

— А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила? — спросила она, улыбаясь.

— Ах, родная, не прогневись; чудное дело свершилось. Давным-давно, лет тридцать, вижу я сон, будто хожу по лесу и ищу тебя и вот будто бы слышу твой голос, — иду, иду, вдруг вижу, как будто поляна передо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, и вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе, я не пошёл — а они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили — и бросили в реку. Тут я проснулся; поутру смотрю — нет твоего рушника, уж где ни искали, никак найти не могли. Лет через десять потом сестре чудится такой же сон, видит она, как будто тебя ищет по лесу и голос твой слышит — вдруг перед ней поляна, на поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, — из дома выскочили незнакомые люди, ограбили её, отняли у ней ожерелье, её изувечили и бросили в реку — тут проснулась сестра, смотрит — нет на ней твоего ожерелья; уж не гневи себя на нас за эту потерю, родная, — мы к ней и ума приложить не умеем.

— Ничего, детушки, я так, из любопытства только спросила.

— Да где же ты была, родная?

— Не спрашивайте, была я по воле Божией; а теперь войдёмте лучше опять в церковь да отслужим молебен, — а потом покормите меня, родные, — у меня с утра крохи во рту не было… с утра! — повторила про себя старушка, качая головою. — Чудны дела твои, Господи!

Вся семья вошла в церковь; опять невидимый голос прошептал в ухо старушке: «Помолися о грешном рабе Фёдоре». В тёмном углу распростёртый лежал старик и лицом ударял себя о холодные камни.

Протекло лет тридцать с той поры. Однажды настоятель отдалённого монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха:

— Отец Феоктист, — сказал он, — в ближнем селении умирает стадвадцатилетняя старица, просит исповеди; приходский владыко ушёл с требами, — ты на очереди, но боюсь послать тебя хворого, измождённого постом и бдением, — не дойти тебе до селения…

— Господь пошлёт силу, — отвечал старец, — позволь сотворить послушанье.

Радость была в доме стадвадцатилетней старицы, когда узнали, что посетит её отец Феоктист; всем знаемо было благочестие престарелого инока. Во власянице, отягченный веригами, едва дышащий подошёл старик к умирающей — вся многолюдная семья до земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горючей слезою.

— От тебя ли Бог привёл меня услышать греховную повесть? Узнаёшь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Фёдора, спасённого тобою? Прошло много лет — Бог сподобил меня и принести покаяние, и понести казнь, и получить помилование, сподобил и чина ангельского, — но и теперь, как вспомню о былом, сердце живою кровью обливается, лишь постом и молитвою душу свою освежаю… мне ли, недостойному, принять грехи твои, безгрешная?

— Не говори так, святой отец, — отвечала умирающая. — Недаром Бог привёл ещё раз нам с тобою свидеться — в том новая милость его, чтоб не возгордилась я твоим покаянием… Сотвори же послушание, святой отец… Прости и отпусти грехи дочери твоей духовной…

Когда, тщетно прождав возвращения отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро; лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы, казалось, они ещё молились, — но уже души их отлетели в вечную обитель…