Утро было на редкость пасмурное, в классе еще холодно, и первый урок был алгебра. В такой день лучше всего заболеть и остаться дома. В другое время Петя, наверное, так бы и сделал. Он бы, конечно, стал кашлять, жалобно стонать, жаловаться на жар, на головную боль и на горло, и папа в конце концов пожалел бы его. Но сегодня Петя прибежал в гимназию раньше всех. От нетерпения он даже плохо спал. Всю ночь ему снились деньги.

Еще осенью, в начале учебного года, однажды перед концом урока Константин Трофимович — математик — объявил, что мальчики, желающие собирать деньги, могут сделаться вкладчиками Государственной сберегательной кассы. Сберегательные карточки и марки можно покупать у него. При этом он вынул из портфеля несколько желтых сберегательных карточек и три листа сберегательных марок, похожих на почтовые.

Карточки выдавались даром, а марки надо было покупать и наклеивать на карточки.

Марки были в разную цену: в копейку, в три копейки, в пять копеек, в десять копеек — каждая цена другого цвета. Каждая сберегательная карточка вмещала марок ровно на один рубль.

Когда сберегательная карточка заполнена, марки погашаются, и вкладчику сберегательной кассы вместо сберегательной карточки выдается уже большая, настоящая сберегательная книжка, по которой в главном отделении сберегательных касс государственного казначейства в любой момент и по первому требованию можно получить свое сбережение как полностью, так и частично, причем на всю сумму вклада начисляются три процента годовых.

Так что если, например, какой-нибудь мальчик — объяснил Константин Трофимович — сделает вклад в Государственную сберегательную кассу в размере ста рублей, то по истечении года на его капитал нарастет три рубля процентов, что в общей сумме составит уже не сто рублей, но сто три рубля, каковые и перейдут в основной капитал мальчика.

«Вкладчик», «сумма», «проценты», «основной капитал», «государственное казначейство». Эти слова, конечно, были хорошо известны и раньше из задачника Шапошникова и Вальцева. Но там были задачи, то есть нечто отвлеченное, почти неосязаемое, лишенное объема и красок. Там был «некто», отдающий свой «капитал» в «рост». Там была «некоторая сумма», вырученная от продажи «некоторого товара» и положенная на «известный срок» в банк из расчета «двенадцати процентов годовых».

Этот «некто» стоял перед глазами, неуловимый, как призрак, в то время как его отданный в рост капитал где-то обрастал и обрастал призрачными процентами, простыми и сложными и легкими, как снег, опускающийся на белую шапку фонаря.

Но здесь, у Константина Трофимовича, все это было наглядно, осязаемо, трехмерно, даже имело вкус и цвет.

Капитал имел вид сберегательной марки: коричневой двухкопеечной, зеленой трехкопеечной, синей десятикопеечной. Можно было лизнуть языком и почувствовать его вкус — вкус почтового клея. Его можно было понюхать, почувствовать запах экспедиции заготовления государственных бумаг — денежный запах государственного казначейства, в свою очередь состоящий из двух запахов: запаха штемпельной краски и дымного запаха пылающего сургуча.

Петя как очарованный смотрел на сберегательные карточки и на сберегательные марки, которые Константин Трофимович раскладывал на кафедре.

Собирать деньги. Конечно. Он обязательно будет собирать деньги.

Разумеется, Петя уже и раньше много раз начинал собирать деньги. Один раз он даже насобирал рубль сорок копеек. Но это было совсем, совсем не то. Тогда была какая-то чепуха — круглая деревянная коробка, гипсовая кошка со скважиной в спине. Коробка открывалась, кошку ничего не стоило разбить молотком. Он так и поступал. Нет, это была какая-то чепуха.

Теперь он будет собирать деньги по-настоящему. Теперь он сделается вкладчиком Государственной сберегательной кассы. Его капитал будет храниться в подвалах государственного казначейства. Его капитал будут стеречь казначейские сторожа с револьверами системы «смит-вессон» на синих шнурах. На его капитал будут нарастать известные проценты.

Больше он никогда не будет завтракать. Каждый день вместо завтрака он будет покупать одну десятикопеечную синюю сберегательную марку и наклеивать ее на сберегательную карточку. Через месяц у него будет капитал в три рубля. Тогда он получит сберегательную книжку и станет вкладчиком. Еще через месяц у него уже будет шесть рублей. Еще через месяц — девять. Это совершенно ясно. Через год у него будет капитал в тридцать шесть рублей, и тогда мы посмотрим. О, тогда мы посмотрим!

Можно себе представить, какое лицо сделает Павлик, когда увидит в руках у Пети золото и кредитные билеты.

Петя едва дышал.

Так как дело было перед большой переменой и гривенник лежал еще в кармане, то Петя первый подошел к кафедре, купил у Константина Трофимовича синюю марку за десять копеек и тут же наклеил ее на сберегательную карточку.

С этого дня Петина жизнь резко изменилась. Он стал вкладчиком. В его боковом кармане лежала сберегательная карточка. Он не мог больше думать ни о чем другом. Первые семь десятикопеечных марок были наклеены в течение пяти дней. В дело пошли те двадцать копеек, которые Петя получил в воскресенье на церковь: он не купил просфорки и не поставил свечки, хотя дома сказал, что просфорку купил и свечку поставил.

Но дальше собирать деньги стало труднее. Если урок алгебры был до завтрака — все шло хорошо: Петя покупал марку и слонялся всю большую перемену хотя и голодный, но зато очень гордый, с таинственной, блуждающей улыбкой и сердцем, полным счастья.

Если же урок Константина Трофимовича был после большой перемены, дело обстояло хуже. Искушение было слишком велико. Частенько случалось, что Петя не выдерживал характера и, проклиная себя, сердито покупал в буфете стакан чаю с сахаром за две копейки, пирожное с желтым кремом за четыре копейки и бублик «семитати» за две копейки, после чего у него оставалось капитала всего две копейки, на которые он, немного подумав, покупал еще один бублик. После этого капитала совсем не оставалось.

Словом, быть вкладчиком оказалось очень и очень трудно.

Тем не менее после пяти месяцев хлопотливой жизни у Пети были заполнены три сберегательные карточки, которые мальчик и сдал торжественно Константину Трофимовичу.

Настал день, когда Константин Трофимович обещал принести Пете и вручить уже не сберегательную карточку, а настоящую большую сберегательную книжку со специальным номером, печатью Главного управления государственных сберегательных касс и множеством подписей.

Константин Трофимович исполнил свое обещание. За несколько минут до конца урока он вызвал к доске вкладчиков и вручил им сберегательные книжки.

Получив свою сберегательную книжку, Петя почувствовал, как мороз прошел по его лицу. Лицо замерзло. Петя шаркнул ногой, с достоинством поклонился Константину Трофимовичу и, не торопясь, пошел на место, держа перед собою в обеих руках сберегательную книжку, от которой пахло папиросами.

Его движения были скованы скромной гордостью. Лицо стало очень серьезным. Оно побледнело. Глаза сделались еще уже и темней. В то же время сердце страшно колотилось, и внутренний голос, высокий и страстный, полный нечеловеческого блаженства, пел: «Теперь я вкладчик! О, теперь я вкладчик!»

Петя сел на место, засунул сберегательную книжку глубоко в парту, но руку из ящика не вынул, продолжая крепко держать сберегательную книжку холодными пальцами. Он устало облокотился на другую руку, а внутренний голос продолжал петь на все лады: «Теперь я вкладчик! О, теперь я настоящий вкладчик! У меня есть капитал!»

Едва прозвенел звонок и Константин Трофимович вышел из класса, как всех вкладчиков окружили товарищи, требуя показать сберегательные книжки.

Навалились товарищи и на Петю. Петя никому сберегательную книжку в руки, конечно, не дал, а показывал издали и осторожно перелистывал ее сам, собственными руками, и сам читал вслух то, что в ней было написано.

Великолепной писарской прописью, ясно и красиво, с нажимами и росчерками была выведена Петина фамилия, имя и отчество, а также была проставлена сумма вклада — три рубля.

Петя рассматривал сначала сам, а затем давал издали посмотреть товарищам бледно-сиреневую обложку сберегательной книжки с маленьким, четко отпечатанным двуглавым орлом. Он показывал кудрявые подписи, печати и лиловые оттиски различных штемпелей, испещрявших первую страницу. Остальные страницы были пока пустые, и Петя показывал на свет их водяные знаки, их паркетный узор, девственно чистый, полупрозрачный, как замерзшее стекло.

А внутренний голос тем временем все пел: «Я вкладчик! Я вкладчик!»

Потом Петя пошел гулять в коридор.

Он не рискнул оставить сберегательную книжку в классе. Он взял ее с собой. Она не помещалась в боковом кармане, а сгибать ее не хотелось. Петя держал ее в обеих руках, бережно прижимая к груди.

В коридоре Петя снова показывал сберегательную книжку мальчикам из других классов и давал объяснения.

Перемена продолжалась всего десять минут. Но уже через шесть минут Петиной сберегательной книжкой перестали интересоваться.

Петя остался наедине со своим восторгом, который не только не уменьшался, но, наоборот, с каждой минутой все рос, рос, расширялся, распирал и требовал от Пети немедленных действий. А каких — Петя и сам не знал.

Впереди еще предстояло четыре громадных урока и три перемены, из которых третья, большая, продолжится тридцать минут.

Нет, такое длительное бездействие выдержать было невозможно. Бездействие сводило с ума. Зря пропадал целый день.

Будучи вкладчиком, имея сберегательную книжку, обладая капиталом в три рубля, который можно получить немедленно по первому же требованию, и оставаться еще четыре часа в гимназии… Нет, это было бы слишком глупо. Нужно как можно скорее идти домой показать сберегательную книжку родным и знакомым, тете, кухарке Дуне, дворнику. Необходимо поскорее сходить к Нюсе Когану, пусть и он посмотрит.

А там будет видно.

Теперь все стало ясно. Оставаться в гимназии больше нельзя ни одной минуты. Просто глупо.

Раздался звонок. Перемена кончилась. Тогда, вместо того чтобы возвратиться в класс, Петя пошел по опустевшему коридору, спустился по парадной мраморной лестнице этажом ниже, остановился возле двери в учительскую и прислонился к косяку. Вид его выражал крайнее недомогание.

Первым из учительской вышел инспектор. Это был новый инспектор, еще далеко не старый человек, красавец, с острой бородкой и седыми висками. На нем был не сюртук, но форменная щегольская тужурка из толстого черного диагоналевого сукна с серебряными звездочками статского советника на синих бархатных петлицах. Эти серебряные звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки. Его мягкие шевровые сапоги на резинках приятно скрипели, и от него приятно пахло свежим одеколоном и брокаровским мылом.

— Ты что здесь околачиваешься? — заметив Петю, сказал новый инспектор звучным, красивым голосом, привыкшим к диктанту.

— Я заболел, — жалобно сказал Петя.

— Какого класса?

— Четвертого. Бачей Петр. Я заболел. Можно мне пойти домой?

— Что у тебя болит?

Петя хотел сказать «живот», но сейчас же сообразил, что это было бы просто глупо. Наивная брехня, достойная приготовишки. Петя знал, что в городе эпидемия дифтерита. Он решил ударить наверняка. Он с искусно сделанным трудом проглотил слюну и сказал:

— Горло. Трудно глотать.

Новый инспектор потрогал Петину голову.

— Жара нет, — сказал новый инспектор.

— Нет, есть, — сказал Петя. — Я ел снег.

— Ты ел снег?

— Я ел сегодня снег, — сказал Петя, — и теперь мне очень больно глотать. Вот видите.

Петя опять с трудом проглотил слюну и сделал страдальческое лицо. Теперь ему самому показалось, что глотать действительно больно.

— Зачем же ты ел снег? — сказал новый инспектор с отчаянием. — Кто тебя научил есть снег?

— Я не знаю, — с глупой и печальной улыбкой сказал Петя. — Мне хотелось пить, и я сегодня ел снег.

Петя ничуть не врал. Он действительно сегодня ел снег. Но он ел его не только сегодня. Он ел снег и вчера и позавчера. Каждую зиму он ежедневно ел снег и каждую весну сосал сосульки, имевшие восхитительный привкус ржавого железа. Это было безумно приятно. Это делали все мальчики, и от этого никто никогда не болел.

Однако новый инспектор был удручен.

— Оказывается, в этой гимназии учащиеся едят снег! — повторил он несколько раз подряд, пожимая плечами и вкладывая в эти слова некий особый, полемический смысл.

— Можно мне пойти домой? — сказал Петя.

— Ступай к доктору, — сказал новый инспектор. — Сейчас же ступай к доктору. Боже мой, в этой гимназии учащиеся едят снег! Я напишу твоим родителям, что ты ел снег. Я напишу об этом в канцелярию попечителя учебного округа.

— Я больше не буду, — сказал Петя.

— Ступай к доктору, — сказал новый инспектор. — Оказывается, они здесь все едят снег. Ну-ну!

Пока Петя таким образом беседовал с новым инспектором, мимо них из учительской прошло на урок несколько преподавателей.

Сперва вышел преподаватель географии с указкой в руках, и за ним служитель в старом мундире с голубым воротником пронес множество палок с географическими картами.

Потом вышел преподаватель русского языка со стопкой тетрадей под мышкой. Из тетрадей выглядывали розовые промокашки.

За преподавателем русского языка вышел священник, взбивая пухлой рукой свои женские волосы и жадно докуривая тоненькую дамскую папироску.

За отцом законоучителем появился учитель природоведения, перед которым в поднятой руке служитель нес громадную легкую модель цветка с идеально правильным зеленым пестиком, идеально желтыми тычинками, с розовыми лепестками идеально правильного венчика и громадной завязью на тонкой проволочной ножке, воткнутой в деревянную подставку. Цветок качался.

Учитель рисования пронес две геометрические фигуры — шар и конус, сделанные из папье-маше, некогда глянцевито-белоснежные, но с течением времени ставшие желто-серыми, а местами просто черными.

Француз не без труда тащил под мышкой несколько наглядных цветных картин «Четыре времени года», которые почти касались пола, и Петя заметил одну из них, хорошо ему знакомую, — «L’hiver», «Зима», — с водяной мельницей под толстой треуголкой снега, с головастой ветлой возле замерзшего черно-зеленого пруда и с усатым господином на коньках «снегурочка», который, отбросив назад изящную ножку, толкает перед собой затейливые санки-кресло в форме лебедя, на которых сидит молодая особа с крошечной муфтой в руках.

Затем появился учитель пения, легко неся свой воздушный груз — скрипку, смычок, платочек и канифоль.

Петя смотрел на эту процессию педагогов и учебных пособий с чувством некоторой неловкости и даже, может быть, сожаления. Так, вероятно, смотрит дезертир, решивший бежать с поля боя, на колонну свежих войск, идущих в атаку с пушками и развернутыми знаменами.

Но это чувство было мимолетно.

В следующее мгновение Петя уже мчался в докторскую по пустынному, гулкому коридору, скользя каблуками по узорчатым метлахским плиткам мимо стеклянных дверей классов, мимо замазанных окон, мимо эмалированных плевательниц и фаянсовых баков с кипяченой водой, под кранами которых на цепочках висели оббитые эмалированные кружки.

Прибежав к докторской, он еле дышал. Лицо его пылало. И это было очень хорошо.

Петя постучал в обитую белой клеенкой дверь и, получив разрешение, вошел в докторскую. Он шаркнул ногой и поклонился доктору.

Доктор только что снял халат и был в одном жилете. Он как раз надевал пиджак с крошечным новеньким университетским значком, чтобы идти на урок в седьмой класс, где он преподавал гигиену.

Служитель с голубым воротником готовился выносить из докторской скелет, у которого болтались кости рук и на пружине щелкала челюсть.

Увидев Петю, доктор отложил пиджак и опять надел халат.

— Неси скелет в седьмой класс, — сказал доктор служителю. — Я сейчас приду. Что случилось? — сказал он Пете.

— Я заболел, — скорбно сказал Петя.

— Это катастрофа, — сказал доктор, блеснув глазами.

Доктор подержал Петю некоторое время за пульс, а потом сказал:

— Не морочь мне голову.

— Нет, честное слово, — сказал Петя льстиво и вместе с тем жалобно. — Я очень плохо себя чувствую. Видите, какой я красный.

Доктор был выкрест и весельчак. Он только что начал практику и во всех отношениях был доволен жизнью. Кроме того, он недавно женился и переживал медовый месяц. У него были чисто выбритые розовые щеки, небольшие подстриженные усики и глянцевитые глаза молодожена.

— Я вижу, что ты красный, — сказал доктор. — Но это еще абсолютно ничего не доказывает. Что у тебя болит?

— Горло. Трудно глотать.

— Тебе трудно глотать, — пробурчал доктор. — А ты не глотай. И вообще не морочь мне голову. Садись.

Доктор посадил Петю на клеенчатую кушетку, покрытую скользящей простыней, и велел разинуть рот.

Одной рукой он взял Петю за затылок и с силой повернул Петину голову лицом вверх, а другой рукой вынул из банки специальную кривую лопаточку и нажал ею на корень Петиного языка с такой силой, что язык онемел.

Доктор заглянул в Петино горло сначала одним глазом, потом другим, потом, не говоря ни слова, вымыл руки над фаянсовой раковиной, вытер их махровым полотенцем, снял халат и надел пиджак.

— Ты еще здесь? — сказал доктор, удивленно посмотрев на Петю, который стоял посреди докторской, тоскливо разглядывая проволочные формы рук и ног, развешанные по стенам. — Иди. У тебя не болит горло.

— Нет, болит, — сказал Петя. — Я ел снег.

— Неужели? — рассеянно пробормотал доктор, ища что-то на письменном столе.

— Я сегодня ел снег, — сказал Петя, — и теперь мне очень больно глотать.

Петя подумал и прибавил, скосив глаза:

— У меня дифтерит.

— Может быть, у тебя индийская чума? — сказал доктор, продолжая возиться у письменного столика.

— У меня дифтерит, неужели вы не видите? — упрямо сказал Петя, ужасаясь тому, что он говорит.

— Пошел вон, — сказал доктор равнодушно.

— Я сегодня ел снег. Мне очень больно глотать. Я заболел. У меня дифтерит, — быстро сказал Петя, почти плача.

— Так что же ты от меня хочешь?

— Можно мне идти домой?

— О! — коротко, с глубоким облегчением сказал доктор. — О! Теперь я слышу разумную речь. Ты здоров, но ты хочешь идти домой. Это я вполне понимаю.

Доктор быстро написал узенькую увольнительную записку, вручил ее Пете, подвел мальчика к двери, повернул за плечи, слегка поддал сзади коленом.

— И чтоб это было последний раз, босяк, — сказал доктор, закрывая за Петей дверь.

Размахивая запиской, Петя стремительно разбежался по совершенно пустому коридору.

За десять шагов до класса он неподвижно установил ноги специальным образом одна за другой, в одну линию, раскинул руки и понесся, как по льду, по скользким метлахским плиткам, которые щелкали под каблуками.

Петя вовремя затормозил, иначе он непременно въехал бы головой в стеклянную дверь класса. Возле двери Петя передохнул, сделал скорбное лицо человека, заболевшего дифтеритом, и, еле волоча ноги, вошел в класс, где уже начался урок физики.

Сегодня как раз были «опыты». На кафедре стояла электрофорная машина с толстым стеклянным диском, несколько напоминавшим циферблат часов, но только вместо цифр были наклеены полоски свинцовой бумаги, похожие на восклицательные знаки. Возле машины хлопотали учитель физики и два гимназиста-ассистента.

Когда Петя вошел в класс, опыт только что начался. Один из ассистентов крутил маленькую ручку с довольно крупным медным колесом. На это колесо была надета кожаная трансмиссия, соединявшая колесо с осью стеклянного диска. Диск плавно тронулся. Сначала он вращался медленно, хотя и гораздо быстрее медного колеса, и полоски свинцовой бумаги мелькали редко, как спицы извозчичьей пролетки. Потом диск стал вращаться быстрее, хотя медное колесо вращалось все-таки медленнее. Тогда свинцовые полоски замелькали, поблескивая, как велосипедные спицы.

Послышалось прерывистое шуршание медных щеточек, которые все чаще и чаще задевали мелькающие свинцовые полоски.

Но вот диск пошел еще шибче, шибче, шуршание щеточек стало сплошным, свинцовые полоски слились в неподвижный круг, блестящий, как ртуть. Где-то в самой середине машины, работающей полным ходом, вдруг возник тонкий, как волос, звук напряженного, высокого тона, не то з-з-з-з-з, не то у-у-у-у-у. И вдруг на глазах у всех произошло чудо возникновения электричества.

Оно возникло из ничего, из трения медных щеточек о свинцовые бумажки!

Физик взял две палочки, похожие на ручки детской скакалки, но только с медными шариками на концах, — «индуктор» и «дедуктор», — приблизил их друг к другу, и вдруг между ними с легким треском проскочила синяя электрическая искра. Затем проскочила еще одна искра. Затем две искры подряд почти слитно. Затем три, четыре.

Искры проскакивали между двумя медными шариками одна за другой, с явственным треском электрических разрядов.

Гимназисты смотрели, затаив дыхание. Петя стоял возле двери, очарованный чудом возникновения электричества из ничего. Он не мог отвести глаз от волшебного зрелища этой миниатюрной грозы, которая — с громом и молнией — вдруг разразилась в руках физика.

Петя смотрел на проскакивающие между двумя медными шариками искры. Он слышал легкий треск крошечных электрических разрядов. Ему казалось, что в его жизни это уже когда-то было. Он это уже когда-то видел. Уже что-то подобное случалось. Так же проскакивала синяя искра, и так же потрескивало.

Но где это было? Когда?

И вдруг он сразу вспомнил.

Мама. Она еще тогда была жива. Да. Это была мама. Это была темная комната. Нарочно темная. Был солнечный день, но в комнате нарочно закрыли ставни и даже занавесили окно темным клетчатым пледом.

Мама сидела перед туалетным столиком и каучуковым гребешком расчесывала распущенные волосы. Волосы у мамы были длинные, пышные, темные. Петя был совсем маленький. Может быть, ему тогда было три года. В комнате было почти темно, и мамины волосы казались еще длиннее, пышнее, темнее. В неполной темноте мамины волосы казались совсем черными, даже смолистыми. Мамины глаза лукаво блестели из темного зеркала. Тут же стоял папа в сюртуке и посмеивался.

Мама расчесывала волосы каучуковым гребнем, и они смолисто трещали, осыпанные синими искрами. Мама протянула Пете гребешок. Петя не успел его взять. Из гребешка с легким треском выскочило несколько синих искр. Петя с испугом отдернул руку. И тогда в первый раз было произнесено волшебное слово «электричество». Его произнес отец…

— Ты что здесь делаешь? — сказал физик, заметив наконец Петю. — Ты опоздал?

— Я сегодня ел снег, — машинально сказал Петя. — И я заболел. У меня жар. Доктор велел идти домой.

Петя показал записку.

— Ну так что ж ты стоишь? Иди.

Петя сделал несколько шагов к своему месту, но вдруг остановился, не в силах отвести очарованных глаз от электрической машины.

— Николай Николаевич, — жалобно сказал Петя, показывая пальцем на палочки с медными шариками, между которыми проскакивала искра. — Что это за штучка?

— Это индуктор и дедуктор. Ну, ступай. Раз ты болен — забирай учебники и ступай домой.

— Индуктор и дедуктор, — горестно прошептал Петя.

Ему ужасно хотелось их потрогать. Он бы дорого дал, чтобы ему позволили покрутить машину. Но он сегодня ел снег. Он был опасно болен. Доктор велел ему сейчас же идти домой.

Нехотя, шаркая ногами, Петя отправился на свое место; он кинул учебники в ранец и развинченной походкой больного дифтеритом вышел из класса. Но, выйдя из класса, Петя еще некоторое время торчал за дверью, показывая товарищам через стекло здоровый, свежий язык и делая разнообразные ужимки, что было весьма принято в подобных случаях.

Тем временем физик что-то сделал с машиной, и теперь вдруг в его руке зажглась маленькая электрическая лампочка. Правда, она горела очень слабо и очень неровно, то вспыхивая, то почти совсем угасая. Но она горела. Она давала свет. Она была «электрическая лампочка».

В это время в Одессе электричество считалось еще большой редкостью. Почти чудом. Электричество горело только в квартирах богачей. Улицы освещались керосином или газом. Только на Маразлиевской улице по вечерам гудели громадные яйцевидные дуговые фонари в сетках. Из этих фонарей иногда с шипеньем падали на мостовую перегоревшие угольные свечи, доставлявшие много радости маразлиевским мальчикам.

Было приятно пройти вечером по Маразлиевской, облитой мертвым голубым, каким-то лунным светом шумящих электрических фонарей.

Первую линию электрического трамвая еще только прокладывали.

Когда Петя увидел в руках физика мигающую электрическую лампочку, у него пересохло в горле. В этот миг он даже забыл, что у него есть сберегательная книжка и что он вкладчик.

О, зачем, зачем он сегодня ел снег, зачем у него жар, зачем у него болит горло, зачем он полез к доктору!

Теперь, вместо того чтобы так глупо уходить домой, можно было бы напроситься в ассистенты, стоять возле кафедры, крутить чудесную машину и, кто знает! — может быть, даже подержать в руке мигающую электрическую лампочку!

Однако Петя недолго предавался поздним сожалениям. Ему пришла в голову мысль, которая потрясла его до глубины души: ведь он вкладчик, у него есть капитал, который можно получить немедленно и по первому же требованию. Так в чем же дело? Ну, сколько стоит электрическая машина? Рубль, два? Пожалуйста. Два с полтиной? Пусть даже три. Это не имеет значения. Боже мой, как он раньше не подумал об этом!

Теперь кончено. Сейчас же, сию минуту он пойдет в государственное казначейство, потребует свой вклад и приобретет электрическую машину. И потом целый день будет крутить ручку своей собственной электрической машины и любоваться своей собственной электрической лампочкой.

Можно себе представить, какую жалобную рожу скорчит Павлик, когда узнает, что у Пети есть собственное электричество! О, тогда мы увидим!

Не медля ни секунды, Петя ринулся вниз, в шинельную. Он с такой силой рванул свою шинель, что стоячая вешалка чуть не повалилась и цепочка, на которой висела шинель, лопнула.

Петя быстро вытащил из одного рукава шинели башлык, а из другого фуражку, в то же самое время стараясь достать ногами из ящика свои калоши с медными буквами П.Б.

Служитель с голубым воротником не без труда заставил Петю надеть башлык. Хотя Петя и вырывался, но служитель все-таки надел на Петину голову поверх фуражки башлык и так крепко обмотал его вокруг горла и таким грубым узлом завязал на затылке, что Петя совершенно не мог поворачивать голову.

Тесные ремни ранца давили под мышками, толстая шинель на вате топорщилась, волосатый башлык лез в рот, козырек фуражки под башлыком насунулся на глаза и мешал смотреть.

Жар до крови раскаленной чугунной мальцевской почки, по которой бегали искры, на одно мгновение охватил Петю при выходе из шинельной. На одно мгновение Петя увидел ярко начищенную медную подстилку, на которой стоял затейливый домик этой мальцевской печки с затейливыми слюдяными окошечками и куполообразной крышей. Сквозь розовые от жара, похрустывающие слюдяные окошечки Петя мельком увидел груду раскаленного, спекшегося кокса и тотчас был ослеплен его нестерпимым сиянием.

Петя выбежал во двор, где его чуть не свалил с ног ветер, несший с Куликова поля тучи пурги. На газоне дымились занесенные снегом три голубые ели.

Стараясь держаться боком к ветру, а иногда даже становясь к нему на некоторое время спиной, Петя выбрался на улицу. В глазах среди струящейся белизны метели все плавали и плавали и мешали видеть до черноты синие отпечатки слюдяных окошечек.

Петя дошел, преодолевая ветер, по Новорыбной до угла Большой Арнаутской и в нерешительности остановился возле газетного киоска. Он еще не имел ясного плана дальнейших действий.

Вдруг он увидел Гаврика.

Гаврик шел по той стороне Большой Арнаутской, направляясь, как видно, в «город». Он шел без пальто. Пальто ему заменяла очень старая, ветхая двубортная тужурка с сильно укороченным воротником. Воротник был хотя и поднят, но не закрывал ушей полностью. Из воротника выглядывали кончики ушей, малиновых от стужи. Не помогала делу и чересчур маленькая фуражечка «капитанка», изо всех сил натянутая на давно не стриженную голову. На ногах у Гаврика были желтые летние полуботинки со сбитыми каблуками, несколько великоватые, но все же целые.

Гаврик шел, прижав к груди руки, засунутые в рукава, и бодал головой ветер, бивший его в лицо и норовивший свалить с ног.

Напирая на ветер головой и грудью, Гаврик боролся с бурей.

Пожалуй, его можно было бы принять за нищего. Но только нищие ходят по улицам совсем не так, как шел Гаврик. Нищие бредут по улице без цели, останавливаясь у ворот и заглядывая во дворы. Нищему некуда спешить. Нищий редко спешит. Нищий идет не торопясь. А если мороз слишком лют и нищий боится опоздать в ночлежку или торопится в монопольку выпить шкалик водки, тогда нищий суетливо бежит в своих угольно-черных лохмотьях, бесцеремонно расталкивая прохожих, дробно стуча ногами и приплясывая.

Гаврик шел торопливо, но не бежал.

У него был вид серьезного, занятого человека, идущего по важному делу. Кроме того, одежда Гаврика отличалась от нищенской тем, что хотя и была до последней степени ветхой, но не имела ни одной дырки. Все дырки были грубо, но аккуратно зашиты, залатаны, заштопаны. Даже все пуговицы были крепко пришиты к его ветхой двубортной тужурке с сильно укороченным воротником. Правда, это были пуговицы разных фасонов и цветов, но они были крепко пришиты и отлично служили.

Петя подобрал тяжелые полы шинели на стеганой ватной подкладке и, крутясь под ударами ветра, бросился догонять Гаврика.

Наконец он его догнал и крепко стукнул кулаком по спине. В тот же миг с ловкостью кошки Гаврик обернулся, присел и выставил кулаки. Его зубы были злобно стиснуты и глаза остро прищурены. Он всегда, в любую секунду, был готов к нападению.

Но, увидев перед собой Петю, Гаврик добродушно растянул губы, сизые от холода.

— Клифт! — сказал Гаврик и ловко щелкнул ногтем большого пальца по клеенчатому потрескавшемуся козырьку своей «капитаночки».

— Клифт! — ответил Петя.

Он стащил зубами вязаную перчатку и так же щеголевато щелкнул по кожаному лакированному козырьку своего гимназического картуза.

Это было новое приветствие, которое только что вошло в моду у одесских мальчиков и считалось самым высшим шиком на всем протяжении от Большого Фонтана до Дюковского сада.

— Клифт! — сказал Гаврик.

— Клифт! — сказал Петя.

После чего он крепко пожал ярко-красную руку приятеля.

— Куда шмалишь? — спросил Петя.

— На тульчу. А ты что: правишь казну?

— Спрашиваешь!

В переводе на русский язык это значило:

— Привет!

— Привет!

— Куда ты идешь?

— На толкучий рынок. А ты что: прогуливаешь уроки?

— Странный вопрос: конечно!

Но в то время все одесские мальчики разговаривали на таинственном и довольно странном языке, заимствованном у рыбаков, матросов, портовых грузчиков и знаменитых одесских босяков, обитателей трущоб и ночлежек. Пусть же это никого не удивляет.

Некоторое время приятели шли молча. Пете не терпелось поскорее сообщить Гаврику, что он стал вкладчиком, и показать сберегательную книжку. Он буквально дрожал от нетерпения. Ужасно хотелось похвастаться. Но хороший тон требовал не торопиться.

Наконец, когда, по мнению Пети, прошло достаточно времени, — а на самом деле прошло не больше двух минут, — Петя вдруг остановился, как бы только что вспомнив новость, хлопнул себя по башлыку, с которого посыпался снег, и крикнул:

— Стой! Я совсем забыл. Гаврик, стой, подожди. Слушай сюда. Стой!

Гаврик остановился. Мальчики стояли посреди тротуара спиной к ветру, и ветер валил на них с крыш пургу. Петя тяжело дышал от счастья и волнения.

— Гаврик, стой. Слушай сюда. Знаешь, кто я теперь?

— Ну?

— Не «ну», а ты скажи. Знаешь?

Гаврик не любил чего-нибудь не знать. Он этого терпеть не мог. В этом было нечто почти унизительное. Его гордость страдала. Он сердито наморщил лоб. На лбу, ярко-розовом от стужи, морщины казались совсем белыми, как макароны.

— Ну, ну, — сказал Петя самодовольно, — скажи?

— Гимназист, — сказал Гаврик.

— Дурень, — сказал Петя.

— Сам дурень, — сказал Гаврик.

— От дурня слышу, — сказал Петя. — Не знаешь?

— Ну?

— Нет, не «ну», а ты скажи. Знаешь?

— Не знаю, — нехотя сказал Гаврик, умиравший от любопытства.

— Ага! Не знаешь? Так я тебе скажу: вкладчик. Ага!

Невыносимая гордость и блаженство звучали в Петином голосе.

— Что ты говоришь! — с фальшивым изумлением воскликнул Гаврик, для которого слово «вкладчик» во всех отношениях было пустым звуком.

Но Гаврик терпеть не мог чего-нибудь не знать.

— Что ты говоришь! — повторил он еще раз и, для того чтобы окончательно скрыть свое невежество, хлопнул Петю по ранцу, с которого посыпался снег. Молодец, вкладчик!

— Да, — сказал Петя. — Вкладчик. А что, скажешь — нет? И могу доказать.

— Докажи.

— И докажу.

— Не докажешь.

— А вот докажу.

— А вот не докажешь.

— Не докажу? Нет? Тогда смотри.

Петя тут же, посреди тротуара, скинул ранец, зажал его между ног, расстегнул и торопливо вытащил бледно-сиреневую книжку Государственной сберегательной кассы. Он открыл ее на первой странице и, все время дуя, чтобы ее не запорошил снег, показал Гаврику.

Гаврик прочел все, что там было написано, и кое-что понял. Однако это ничуть не поразило его. То, что так сильно действовало на Петино воображение, — все эти штемпели, подписи, печати, параграфы правил для вкладчика, таинственные и почти волшебные слова «проценты», «сумма», «капитал», — все это для Гаврика было лишено очарования.

Он принимал все это так, как оно было, во всей его будничной простоте и даже скуке. Его ум не находил пищи там, где Петино воображение уже создало целый мир и населило его призраками.

— Теперь ты видишь? Теперь ты видишь? — возбужденно говорил Петя, укладывая сберегательную книжку в ранец и надевая его сначала на одно плечо, а потом, вывернув руку, пристегивая к другому. — Теперь ты видишь, что я вкладчик и у меня есть капитал? Ага!

— Где еще тот капитал! — сказал Гаврик равнодушно и свистнул.

Петя остолбенел.

— Как это — где капитал? — закричал Петя, и его красные от мороза щеки даже пошли от возмущения белыми пятнами. — Ты ж сам видел. Написано. Сумма вклада — три рубля.

— Эге, где еще эти три рубля!

Петя смотрел на Гаврика во все глаза с яростью, с отчаянием и не находил слов. Было все так ясно. Сумма вклада — три рубля. Вклад выдается немедленно и по первому же требованию. На капитал нарастают проценты. Три процента годовых. Яснее, кажется, трудно себе представить. И все-таки Гаврик не понимает. Нет, наверное, отлично понимает, только ему завидно, и он нарочно притворяется дурачком.

Но Гаврик не притворялся. Он хотя действительно кое-что и понял, но понял не все. Он привык к простым понятиям. Деньги есть деньги. Три рубля есть три рубля — одна зеленая бумажка или три больших серебряных рубля, приятных на ощупь, скользких и тяжелых на вес. Или же два рубля целых, а остальные мелочью. Или как угодно, хоть все три рубля медяками. А то, что написано три рубля, это еще ничего не значит. На буквы ничего не купишь. Написано — написано, а потом придешь получать, и дадут дулю. Бывали и такие случаи.

Не дальше как этим летом Гаврик разгружал в Практической гавани арбузы у одного грека, по двадцать копеек в день, работал целую неделю, а в субботу пришел в контору получать один рубль сорок копеек по записке старосты артели и получил дулю.

Грек сказал:

— Иди, мальчик, не морочь мне голову, я ничего не знаю. Староста тебя нанимал? Нанимал. Так пускай староста с тобой и рассчитывается.

А старосты и след простыл.

Знаем мы это.

— Эге, где еще эти три рубля! — упрямо повторил Гаврик.

— Три рубля есть, — сказал Петя.

— Где же они? Покажь.

— Есть.

— Я их не вижу.

— Увидишь.

— Хочу видеть.

— Мои три рубля лежат в государственном казначействе.

— Это не важно. Я их хочу видеть глазами. Покажи.

— Осел.

— Ты!

— Ага, заело!

— Кого заело?

— Тебя заело. Ха-ха! Это тебя заело. Я — вкладчик. А ты кто? Босявка!

— От босявки слышу.

— Не гавкай! У меня на книжке три рубля, а у тебя что? Дуля!

— У меня дуля?

— Да. У тебя дуля с маслом. Вот такая дуля. На, съешь.

Петя быстро стащил зубами перчатку и поднес к глазам Гаврика кулак, сложенный дулей. Большой палец высовывался очень далеко и оскорбительно двигался, почти царапая нос Гаврика довольно грязным ногтем. Это было сильнейшее оскорбление.

Петя не сомневался, что сейчас начнется драка. Он побледнел, вдавил голову в плечи и выставил кулак. Но, к удивлению, Гаврик ничуть не обиделся. Он снисходительно оглядел Петю и сказал:

— Чего нарываешься? Не нарывайся. Стой. Смотри сюда.

С этими словами Гаврик, не торопясь, расстегнулся, полез глубоко в недра своей тужурки, покопался там и поднес к Петиному носу кулак, в котором было что-то зажато.

— Видел?

Гаврик разжал пальцы, и, к своему безграничному изумлению, Петя увидел горсть серебряных и медных денег.

— Рубль тридцать, — сказал Гаврик, ловко подбросив на ладони стопку коротко звякнувших монет.

Затем он бережно опустил их обратно в недра тужурки и застегнулся.

— Ага! Ну, кто теперь вкладчик? Кто босявка? У кого дуля? Спрячься!

— Откуда у тебя деньги? — закричал Петя.

— Заработал, — коротко сказал Гаврик.

Лицо его стало очень серьезным, озабоченным. Он вздохнул.

— Понимаешь, такое дело, — сказал он, сплевывая. — Мотька опять порвала ботинки. Ну что ты скажешь на эту девочку! Совершенно порвала. Ни один сапожник не берется. Я прямо не знаю, что мне с этой девочкой делать. На ней все горит. Докрутилась до того, что не имеет в чем идти в школу. Сидит дома. Главное, я ей на пасху купил совершенно новые ботиночки за четыре двадцать. И — что ты скажешь! — уже от них ничего не осталось. Как тебе это нравится? Такая отчаянная девочка. Навалилась на мою шею. А что же делать, как поступать? Хожу, подбираю ей ботиночки. Только никак не могу подобрать. Ничего нет подходящего. Кругом такие цены, что хоть не заходи в магазин. Самые дешевые детские ботиночки — три восемьдесят. Где я такие деньги возьму? Я их не сам делаю. Теперь думаю заскочить на тульчу, может быть, там подберу что-нибудь подходящее.

Гаврик все это рассказывал не торопясь, солидно. Его небольшое лицо, пестрое от холода, выглядело строгим и озабоченным, как у взрослого. Петя вполне сочувствовал своему другу и хорошо понимал его.

Гаврику действительно приходилось очень туго. Все заботы о семье лежали на плечах Гаврика. Работать приходилось ему одному. И он работал, сколько хватало сил.

Но не так-то легко было найти работу и заработать деньги четырнадцатилетнему мальчику в то время, как многие взрослые тоже ходили без работы.

Летом еще туда-сюда. Летом случалась работа в порту. Летом поддерживали знакомые рыбаки, бравшие на лов. А зимой приходилось совсем плохо. Бывали дни, когда вся семья ничего не ела. А тут еще эти Мотины башмаки! Отчаянная девочка, на ней все горит!

— Попробую заскочить на тульчу, — сказал Гаврик. — Может быть, там подберу что-нибудь подходящее. А ты куда шмалишь?

— В государственное казначейство, получать свой вклад, — сказал Петя солидно.

— Так тебе и дадут.

— Бьем пари, на что хочешь.

— Закройся!

— А я тебе говорю — дадут. В сберегательной книжке написано: «Вклады выдаются немедленно и по первому же требованию». Вот я сейчас пойду в государственное казначейство, получу вклад и куплю… электрическую машину.

Электрическая машина соскочила с языка неожиданно для самого Пети. Но не мог же он не козырнуть чем-нибудь перед приятелем, который шел на толчок покупать ботинки!

— Что ты купишь? — спросил Гаврик.

— Электрическую машину, — небрежно сказал Петя с таким видом, как будто покупал электрические машины каждый день и не придавал этому никакого значения.

Гаврик прищурился, всматриваясь в лицо приятеля. Он всматривался долго, как бы стараясь понять, с кем он имеет дело: с шутником или с сумасшедшим. Но Петино лицо не было похоже ни на лицо сумасшедшего, ни на лицо шутника.

Гаврику приходилось видеть сумасшедших. В городе их было довольно много, и они были хорошо известны.

Был, например, знаменитый городской сумасшедший Марьяшес, так сказать, король одесских сумасшедших, такая же достопримечательность города, как памятник дюку де Ришелье, Николаевский бульвар или городской голова Пеликан, укравший люстру в Одесском городском театре.

Тщеславные одесситы гордились Марьяшесом. Они были уверены, что это самый лучший сумасшедший в мире. Его часто можно было встретить на центральных улицах. Он быстро шел по тротуару, в сюртуке с развевающимися фалдами, окруженный детьми и собаками.

Он громко и раздраженно разговаривал сам с собой, стремительно жестикулируя длинными худыми руками с выскочившими бумажными манжетами.

Иногда он входил в какой-нибудь магазин, чаще всего в кондитерскую, разбивал там железной тросточкой графин, жадно съедал несколько пирожных и, осыпая проклятиями приказчиков, выбегал на улицу, где его терпеливо дожидались дети и собаки.

Его не преследовали. Было известно, что его брат, известный присяжный поверенный Марьяшес, богатый человек, заплатит за все.

Был другой сумасшедший — Мосейка, напоминавший Марьяшеса, но сортом похуже. Он появлялся на окраинах и был как бы Марьяшесом бедных.

В лавки его не пускали, вместо сюртука на нем болталось старое летнее пальто, и ругался он хотя и так же громко, как Марьяшес, но с извиняющимся выражением на измученном лице.

Был еще один сумасшедший, так называемый «Барон Липский», старик с наружностью католического священника или, во всяком случае, сторожа костела.

Круглый год он ходил с непокрытой головой, лысой, пергаментно-коричневой, загрубевшей от стужи и зноя, — головой пилигрима.

Чаще всего его можно было встретить в самых уединенных аллеях Александровского парка. В железных очках с увеличительными стеклами, с изношенным шотландским пледом на плечах, согбенный, он очень медленно шел, держа в руке несколько пожелтевших листков почтовой бумаги, исписанной непонятными каракулями.

Он подходил только к парочкам.

Заметив на скамейке кавалера с барышней, он почти бесшумно приближался по пыльному гравию, останавливался и, нерешительно протягивая свои листки, произносил монотонным голосом, с польским акцентом:

— И вы, господин, и вы, госпожа, вы поедете в Вилькомир…

Он низко кланялся, долго стоял в согнутом положении, показывая свою коричневую лысину, и затем медленно удалялся в глубину аллеи, как призрак, бормоча:

— И вы, господин, и вы, госпожа…

Нет, Петя не был похож на сумасшедшего.

Может быть, шутник?

Шутников Гаврик тоже часто видел. Шутники хватали извозчичьи дрожки за колеса, громко хохотали, нарочно спотыкались, для того чтобы испугать идущего позади прохожего, тушили газовые фонари. У них были самодовольно-глупые и веселые рожи.

Нет, Петя не был похож на шутника. У него были блестящие правдивые глаза и лицо, дышавшее вдохновением.

Гаврик смутился.

А черт его знает, может быть, и вправду Петя идет покупать электрическую машину! От этих гимназистов всего можно ожидать.

По правде сказать, Гаврик очень смутно представлял себе электрическую машину. Просто машина — это еще понятно: большое, железное, с колесами, окутанное паром. Такую не купишь. Чересчур дорого стоит. А электрическая кто его знает.

— Слышь, Петька, — не совсем уверенно сказал Гаврик, — часом, ты не брешешь?

— Собака брешет.

— А какая она?

— Кто?

— Эта электрическая машина. Большая?

— Не особенно.

— Как что? Как половина конки будет?

— Меньше.

— Ну, тогда как стол будет?

— Меньше.

— Как ящик из-под апельсинов будет?

— Как ящик будет. Приблизительно вот такая.

Петя добросовестно показал руками размер электрической машины, — в длину, в ширину и в высоту. Гаврик поскреб затылок.

— А ты ее видел?

— Спрашиваешь!

— Где же ты ее видел?

— У нас в гимназии.

— Какая ж она?

— Обыкновенная. Ничего особенного. Стеклянный круг и две палочки вроде ручек скакалки с медными шариками. Называются электроды. Очень просто.

— А что делает?

— Электричество.

— Ну!

— Представь себе.

— Как же она его делает?

— Ее крутят, а электрическая искра проскакивает между электродами. Понятно?

— Что же тут непонятного? Понятно. А зачем? Для фокуса?

— Для опыта, — наставительно сказал Петя. — А еще можно вместо искры, чтобы электрическая лампочка горела. Вот такая малюсенькая лампочка.

— И горит?

— Горит.

— Как же она горит?

— Так и горит. Машину крутят, а она горит.

Гаврик засмеялся.

— Брешешь!

— Собака брешет.

— И ты купишь себе такую машину?

— Непременно.

— А гроши?

— Здравствуйте! Я ему сто, а он мне двести. А сберегательная книжка?

— Не дадут.

— Дадут.

— А вот не дадут!

— А вот дадут!

И опять начались препирательства. Они, вероятно, так бы никогда и не кончились, если бы вдруг приятели не увидели, что стоят перед большим серым зданием, на котором мелкими золотыми буковками выложено: «Государственное казначейство». «Государственное» — на левом крыле дома, «казначейство» — на правом, а посредине — золотой двуглавый орел.

Оказывается, незаметно для себя Петя и Гаврик пересекли почти весь город.

Так вот он, этот таинственный казенный дом, это могущественное государственное учреждение, где в сводчатых подвалах стоят зеленые кованые сундуки, набитые золотом и ассигнациями, среди которых ходит с пылающим сургучом в руках костлявый старик в зеленом мундире, покрытом орденами и медалями, — сам государственный казначей, хранитель государственных сокровищ.

Приятели нерешительно переглянулись.

— Ну? — сказал Гаррик, легонько трогая Петю локтем.

— Что «ну»?

— Пойдешь?

— Конечно.

— А не сдрейфишь?

— Здравствуйте!

— Чего же ты не идешь?

— Сейчас пойду.

— Брось! Лучше заскочим на тульчу, подберем Моте ботиночки. А сюда когда-нибудь другим разом соберемся.

— Нет, сейчас.

Сказать по правде, Пете и самому как-то не верилось, что можно немедленно и по первому же требованию получить свои три рубля. Кроме того, было действительно страшновато. Но Петя был ужасно упрям. Ему во что бы то ни стало хотелось настоять на своем.

— Пошли, — сказал он решительно.

— А может, не стоит?

— Ага! Дрейфишь?

— Кто?

— Ты.

— Я?

Гаврик презрительно покосился на Петю. Не говоря ни слова, Гаврик обеими руками взялся за чудовищную ручку дубовой двери государственного казначейства, громадной, как ворота, и потянул ее изо всех сил. Дверь поддалась с большим трудом. Послышался тугой вздох какого-то поршня.

Подбадривая друг друга пинками, мальчики пролезли в щель, и дверь за ними бесшумно захлопнулась.

Они очутились в очень большом, грязном, плохо освещенном вестибюле. Резкий запах мокрого шинельного сукна и керосина слышался в синеватом воздухе. Монотонный гул присутственного места реял вверху.

Швейцар в мундире с зеленым воротником сидел на стуле под вешалкой и пил чай вприкуску.

— Здравствуйте, — сказал Петя швейцару. — Простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Это — мой товарищ. Мы пришли вместе. Он не вкладчик, но я вкладчик. У меня есть книжка Государственной сберегательной кассы. Вот моя книжка. Посмотрите.

Петя вынул из ранца и показал швейцару сберегательную книжку.

— Я бы хотел, если можно, получить свой вклад. Это, кажется, где-то здесь. Не можете ли вы мне сказать, куда надо обратиться?

Швейцар не удостоил Петю ни одним взглядом. Он как раз в то время держал перед собой на трех пальцах блюдце и усердно дул, отчего на поверхности жидкого чая образовалась ямка.

Швейцар молча показал большим пальцем через плечо назад, вверх.

Чувствуя себя совсем маленькими, Петя и Гаврик поднялись по узорчатой чугунной лестнице с заслякоченными ступенями и вытертыми перилами.

Они очутились в громадном низком зале, в глубине которого висели два портрета — царя в голубой ленте и царицы в жемчужном кокошнике.

Во всю свою длину зал был разделен деревянным барьером с точеными балясинами. По одну сторону барьера за конторскими столами сидели чиновники, по другую — находилась публика.

Публики было очень много. Она состояла главным образом из стариков и старух, получающих пенсию.

Высокомерные старухи в салопах, ротондах и мантильях, в маленьких шляпках и капорах с лентами сидели на потертых еловых скамейках с решетчатыми спинками. Они сжимали в костлявых руках муаровые ридикюли, обшитые блестками. Они то и дело брезгливо отодвигались от соседей, причем их поджатые сборчатые губы выражали высшую степень отвращения.

Отставные генералы, дряхлые старики с трясущимися головами, расхаживали вдоль стен, держа за спиной старинные фуражки с громадными козырьками времен Севастопольской кампании и черными суконными наушниками. Они опирались на палки с резиновыми наконечниками.

Среди них Петя и Гаврик, к своему ужасу, увидели страшного генерала Байкова — грозу всех одесских уличных мальчишек, гимназистов, городовых и солдат.

Генерал Байков был такой же достопримечательностью Одессы, как и Марьяшес.

Это был угрюмый старик с толстым висячим носом, багрово-красным, пористым, волосатым, усеянным желтыми точками, — одним словом, до чрезвычайности похожим на клубнику.

С утра до вечера генерал Байков ходил по приморским районам города, стуча громадными кожаными калошами с медными задниками.

Он шел, раскинув пальто на красной подкладке, и следил за тем, чтобы все солдаты и городовые становились ему во фронт. Ему, как отставному генералу, становиться во фронт не полагалось. Но он ничего не желал знать. Он требовал, чтобы становились во фронт. Кроме того, он требовал, чтобы все гимназисты при встрече с ним останавливались и снимали фуражки.

Если кто-нибудь из низших чинов не становился во фронт и кто-нибудь из гимназистов не снимал фуражки, он наливался кровью и начинал кричать таким страшным генеральским басом, употребляя такую непечатную брань, что прохожие в ужасе разбегались.

Извозчикам, запрашивавшим сверх таксы, он разбивал лица в кровь. Что же касается уличных мальчишек, то он ненавидел их лютой ненавистью. Стоило ему увидеть уличного мальчика, хотя бы даже самого смирного и вежливого, как генерал Байков в молчаливой ярости устремлялся за ним и швырял в него своей знаменитой клюкой, стараясь попасть по ногам.

Петя и Гаврик съежились и шмыгнули мимо страшного генерала. К счастью, он их не заметил. Он сердито ходил, распахнув пальто на красной подкладке, возле барьера и громким голосом пел: «Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру».

Кроме страшного генерала Байкова, Петя и Гаврик увидели здесь также еще одного знаменитого одесского отставного генерала — Кардиналовского. Это был старичок очень приличной наружности, в артиллерийской фуражке с громадным козырьком, закрывавшим три четверти его крошечного лица.

Он был гласным городской думы и снискал себе широкую известность как неутомимый борец с распущенностью нравов.

Особенно неутомимо генерал Кардиналовский воевал с дамскими модами, видя в них страшного врага, подрывающего устои государства и ведущего к вырождению русского народа.

Узкие корсеты из китового уса, шиньоны, валики, большие шляпы, шлейфы приводили его в ярость. Когда же появились длинные шляпные булавки с острыми концами, генерал Кардиналовский объявил против них священный поход. Он выступал против них в городской думе, он произносил страстные речи в роскошном фойе Городского театра в антракте между двумя действиями «Аиды», он громко говорил об этом в вагоне конки.

По ночам он садился за письменный стол, зажигал четыре свечи, надевал на лоб специальный зеленый абажур и писал письма в редакции местных газет.

«Милостивый государь, господин редактор! — писал он. — Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты довести до всеобщего сведения о следующем возмутительном факте, свидетелем которого я был вчера, 2 сентября сего года, в 3 часа 15 минут, на углу улиц Ришельевской и Малой Арнаутской, на остановке Одесской городской конно-железной дороги. Некая по внешнему виду вполне интеллигентная дама, не пожелавшая, впрочем, назвать впоследствии своего имени, вместе с прочими пассажирами ожидала на остановке прибытия очередного вагона конки. Хотя на даме была вызывающе громадная шляпа, но я не счел для себя удобным сделать ей замечание и смолчал. Когда же вагон наконец подошел, дама, ничтоже сумняшеся, стала пробираться в него, хотя из ее громадной шляпы во все стороны торчали острые булавки, грозившие выколоть глаза или же нанести какие-нибудь другие, не менее серьезные ранения другим пассажирам, мирно едущим по своим делам. Будучи гласным городской думы, я счел себя в праве обратиться к вышеупомянутой даме с альтернативой — либо вынуть из шляпы свои смертоносные шпильки, либо покинуть вагон и продолжать свой путь по способу пешего хождения. Так как ни того, ни другого неизвестная дама исполнить не пожелала, а, наоборот, повела себя по отношению меня крайне вызывающе, называя «известным (sic!) психопатом», я, будучи гласным городской думы, счел себя в праве остановить конку и подозвал подоспевшего к этому времени блюстителя порядка, постового городового, бляха № 786″. И т.д., и т.д.

Составив письмо в редакцию и аккуратно переписав его четыре раза, по числу наиболее влиятельных одесских газет, генерал Кардиналовский подписывался: «Примите и пр. Гласный городской думы генерал-майор в отставке Кардиналовский», и лично разносил по утрам по редакциям.

Для одесских модниц генерал Кардиналовский был безусловно человек опасный. Но Гаврик и Петя прошли мимо него без особого страха.

Не так-то легко было найти то место, где вкладчику по первому требованию выдавался вклад. Раз десять подходил Петя к разным людям, шаркал ногой и вежливо спрашивал:

— Простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Не можете ли вы мне сказать, где я могу получить свой вклад?

Но никто не знал точно. Одни посылали наверх, другие вниз, третьи прямо по коридору, а потом налево, четвертые вообще выражали сомнение, здесь ли это.

В государственном казначействе оказалось множество коридоров, комнат, лестниц, дверей и закоулков, заставленных еловыми шкафами, на которых виднелись кипы дел, перевязанных шпагатом.

Петя неутомимо бегал по лестницам, мыкался по коридорам, открывал какие-то липкие двери и заглядывал в какие-то сумрачные залы, полные людей.

Гаврик покорно следовал за приятелем и время от времени говорил:

— Слышь, Петя, а может быть, не стоит? Слышь, Петя, пройдем лучше на толчок, подберем Моте ботиночки. А сюда заскочим другим разом.

Но Петя и слушать ничего не хотел. Он уже вошел в азарт. Его щеки горели. Ему было жарко, даже душно. Он снял башлык и расстегнул шинель.

В конце концов все же удалось отыскать где-то на третьем этаже окошечко с надписью: «Выдача вкладов».

Петя протянул в окошечко свою книжку и, задыхаясь от волнения, сказал:

— Здравствуйте, я вкладчик. Вот моя сберегательная книжка. Я хотел бы получить свой вклад. Это можно?

Пожилой чиновник в потертом форменном сюртуке протянул руку с папироской, зажатой между двумя пальцами. Остальными свободными пальцами большим и мизинцем — он захватил Петину сберегательную книжку и небрежно перелистал ее.

— Какую сумму берете?

— Три рубля.

— Весь вклад?

— Весь вклад.

Петя старался говорить неторопливо, с достоинством, как и подобало настоящему вкладчику. Он навалился грудью на барьер, напряженно следя за всеми манипуляциями, которые между тем проделывал чиновник над его книжкой.

Петя изо всех сил кусал губы и хмурился, чтобы не дать лицу расплыться в неуместно глупую улыбку. И надо сознаться, это ему вполне удалось. Верхняя половина Пети — от головы до пояса, — вела себя безупречно. Зато с нижней половиной — от пояса до калош — делалось нечто невероятное. Ноги сами собой танцевали, брыкали Гаврика, как бы желая сказать: «Ага, ага! Теперь ты видишь!»

— Стало быть, вы берете весь вклад? — повторил чиновник.

— Весь вклад, — сказал Петя, гордо взглянув на Гаврика, но не удержался и молниеносно показал приятелю язык.

— Тогда вы должны закрыть свой счет, — сухо сказал чиновник.

Петя ужаснулся.

— Как это?

Чиновник протянул листок бумаги.

— Подайте заявление. Вон там на столе имеются письменные принадлежности — чернила и ручка.

Петя взял листок бумаги и, шатаясь, пошел к большому еловому столу, сплошь закапанному лиловыми чернилами с металлическим отливом.

Гаврик шел сзади и спрашивал испуганным шепотом, теребя Петю за рукав:

— Слышь, Петька! Что такое? Не хочет выдавать?

— Да нет же, — чуть не плача, говорил Петя, — нужно только еще подать заявление.

— Заявление? — проговорил Гаврик, и лицо его вытянулось. — Эге!

Он не удержался и даже свистнул.

— Слышь, Петька! Слушай сюда. Пойдем лучше. Я ж тебе говорил.

— Отстань! — огрызнулся Петя. — Ты ни черта не понимаешь!

Но он и сам ни черта не понимал. Какое-то заявление… Новое дело! Нет, быть вкладчиком оказалось трудно и хлопотливо.

Со вздохом Петя сел к столу, взял испачканную казенную ручку и, высунув набок язык, старательно написал заявление о закрытии счета. После этого он отнес заявление чиновнику и жалостно спросил:

— А теперь что?

Он уже не верил в получение суммы и проклинал себя за то, что так необдуманно сделался вкладчиком.

Гаврик смотрел на Петю с сочувствием. Он вполне его понимал. То же самое было и с ним, когда он пришел к тому проклятому греку и вместо денег получил дулю с маслом.

И вдруг произошло чудо. С ловкостью фокусника чиновник стукнул по заявлению каким-то штемпелем, потом стукнул этим же штемпелем по сберегательной книжке, расчеркнулся, потом щелкнул ключом, и вдруг у него в пальцах появилась совершенно новенькая зеленая, еще ни разу не сложенная, как бы накрахмаленная трехрублевая ассигнация. Он потряс ею в воздухе, отчего ассигнация загремела, и молча положил ее на барьер.

Петя оцепенел от неожиданности. Он был не в состоянии протянуть руку. Между тем Гаврик изо всех сил толкал Петю ногами и, стиснув зубы, шипел у него за спиной:

— Что же ты стоишь? Бери! Не будь дураком, хватай! Петька! Слушай здесь. Ну?

Петя очнулся. Он осторожно, обеими руками взял ассигнацию, расшаркался, сказал чиновнику «мерси» и понес ее сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока не почувствовал, что бежит. Гаврик насилу поспевал за ним.

Наконец на лестнице они остановились и стали рассматривать ассигнацию. Три рубля. Никогда в жизни у Пети еще не было такой крупной суммы. Петя и Гаврик самым тщательным образом со всех сторон обследовали кредитку. Они ее даже понюхали. От нее исходил сильный и удивительно приятный типографский запах экспедиции заготовления государственных бумаг.

Они посмотрели ее на свет и долго любовались водяными знаками — этими прозрачными буквами и цифрами, призрачно возникшими и засветившимися сквозь тесный узор печати.

Они любовались тончайшей разноцветной сеткой, которая волнисто окружала большую цифру 3 посредине ассигнации с маленькими, изящными, очень четкими факсимиле кассира и управляющего Главной конторой Государственного банка.

— Ага! Ага! — возбужденно восклицал Петя. — Я тебе что говорил? Теперь видишь? Ага! Чья правда?

— Твоя правда, — соглашался Гаврик.

— Видал, как я ловко получил вклад?

— Спрашиваешь!

— Молодец я?

— Молодец.

Петя торжествовал.

Правда, одно маленькое обстоятельство слегка отравляло это торжество: он уже не вкладчик; только что был вкладчиком, а теперь больше уж не вкладчик. Петя чувствовал в себе какую-то небольшую, холодноватую пустоту, подобную той пустоте, которую испытывает гимназист, выгнанный из класса и стоящий за классной дверью в пустом коридоре.

Но в сравнении с Петиным торжеством, в сравнении с его богатством это почти не имело никакого значения.

— Теперь идем покупать электрическую машину! — сказал Петя, когда они вдоволь налюбовались трехрублевкой.

Полчаса назад Гаврик, может быть, стал бы еще спорить. Но после того как Петя на его глазах так ловко получил три рубля, Гаврик чувствовал себя побежденным. Теперь Петя внушал ему безграничное доверье. Кроме того, ему ужасно хотелось увидеть электрическую машину. Электрическая машина овладела его воображением.

— Слышь, — сказал Гаврик. — И лампочка будет гореть?

— Обязательно, — сказал Петя.

— Ну?

— Я тебе говорю, — сказал Петя, делая сильное ударение на местоимении «я».

Через минуту приятели уже шагали по улице, жмурясь от ветра, несшего на них призрачные столбы пурги.

Скоро они добрались до центра. Здесь, на углу Преображенской и Дерибасовской, был магазин учебных пособий. Петя сразу узнал его витрину.

За громадным замерзшим стеклом лежала труба со множеством дырочек, над которыми теплились сине-желтые язычки светильного газа. Это было остроумное приспособление для оттаивания оконного льда. Теплый воздух струился вверх по стеклу, съедая морозные узоры инея. Лед таял. Сквозь его тончайший, совершенно прозрачный слой, омытый льющейся капелью, виднелась, как в ледяном гроте, выставка учебных пособий: банка с заспиртованными змеями, коллекция бабочек и минералов, скелет, волшебный фонарь с черной трубой, загнутой назад в виде гармоники.

Здесь были колбы, реторты, двугорлые склянки, сообщающиеся сосуды. И все это являлось как бы только преддверием некоего таинственного храма, где, окруженная, быть может, еще более устрашающими пособиями, обитает сама Наука.

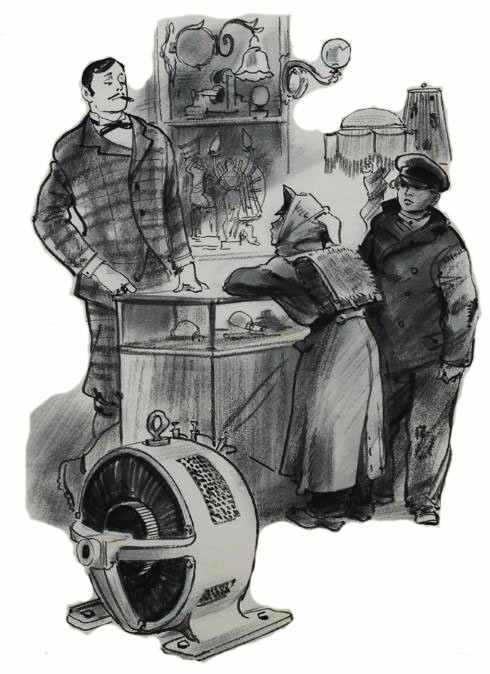

Испытывая невольный страх и почтение, приятели открыли набухшую дверь и вошли в магазин учебных пособий.

Они были немного разочарованы: витрина обещала большее. Впрочем, такова была особенность всех одесских витрин: они всегда обещали больше, чем мог предложить магазин.

Магазин учебных пособий ничем не отличался от других магазинов центра. Это было узкое помещение, в глубине которого горел одинокий газовый рожок.

За паркетным прилавком на маленькой лесенке стояла молодая особа в котиковой шапочке и переставляла на полке коробки. Трудно было представить себе, что именно это и есть сама Наука. В лучшем случае это могла быть самая младшая сестра Науки. Да и то вряд ли.

— Что вам надо, мальчики? — строго спросила младшая сестра Науки.

Петя с достоинством выступил вперед.

— У вас есть электрическая машина?

Младшая сестра Науки подошла к внутренней двери и громко крикнула за портьеру:

— Папа, у нас есть электрические машины?

Вслед за тем послышалось шарканье туфель, и в дверях появился пожилой еврей в лисьей шубе и люстриновой ермолке.

Он зажег второй газовый рожок и спросил приветливо:

— Что вы хотите, молодые люди?

— Нам надо электрическую машину, — сказал Петя.

— А деньги у вас есть? — спросил хозяин магазина учебных пособий, приветливо разглядывая Петю и Гаврика.

— Не беспокойтесь, — сдержанно ответил Петя.

— Какую же электрическую машину вы бы желали иметь? — спросил хозяин, обращаясь уже исключительно к Пете как к гимназисту и главному покупателю.

— Такую, знаете ли, со стеклянным диском. Как у нас в гимназии. Только непременно, чтобы зажигалась электрическая лампочка.

— Вы имеете в виду электрофорную машину Теплера?

— Во, во! Главное только, чтобы горела электрическая лампочка.

Хозяин, кряхтя, влез по лесенке, снял с самой верхней полки электрическую машину и поставил ее на прилавок.

— Превосходная самовозбуждающаяся электрическая машина, — сказал он, системы «Парва» Лиссера. При благоприятных условиях дает искры до десяти сантиметров длиной. Советую вам взять. Цена всего восемнадцать рублей семьдесят пять копеек.

Густая краска залила Петины уши.

— Дорого, — сказал он, надувшись.

— Могу как учащемуся сделать десять процентов скидки, — сказал хозяин.

— Все равно дорого, — пробормотал Петя.

— А за сколько же вы, молодой человек, имели в виду приобрести машину?

— За рубля три.

— И больше, чем три рубля, у вас нет?

— Я еще могу добавить один рубль тридцать копеек, — сказал Гаврик простуженным голосом, не отводя очарованных глаз от машины, волшебно мерцавшей медью, стеклом и никелем.

Не говоря ни слова, хозяин потушил лишний газовый рожок, влез на лесенку и поставил машину обратно на самую верхнюю полку.

Петя и Гаврик смущенно переглянулись.

Красные, вспотевшие, они вышли из магазина учебных пособий на улицу и услышали пронзительный голос младшей сестры Науки, крикнувшей им вдогонку:

— Мальчики! Закрывайте за собой дверь!

И вьюга опять навалилась на них.

— Ну? — сказал Гаврик.

— Ну? — сказал Петя.

Они стояли, подавленные, возле магазина учебных пособий, не зная, что же дальше делать.

— Я тебе говорил, — сказал Гаврик угрюмо.

— Что ты мне говорил?

— Что не хватает денег.

— Ты мне этого не говорил.

Чем недоступнее была электрическая машина, тем сильнее хотелось ее иметь. Не было в мирз вещи, о которой более страстно мечтали в эту минуту приятели.

Гаврик окончательно забыл о Моте, о ее башмаках и о толчке. Он думал только об одном: об электрической машине. Она неотступно стояла у него перед глазами — недостижимая, таинственная, появившаяся на миг и скрывшаяся в потемках верхней полки.

Это было какое-то дьявольское наваждение. Можно было подумать, что сама богиня Науки ослепила маленького одесского босяка и его глаза перестали видеть все, кроме электрической машины.

Приятели стояли подавленные.

Но человеку свойственно бороться за свою мечту до последней возможности. В благородном поединке человека с судьбой человека всегда поддерживает и осеняет своим крылом надежда.

Ну да. Ведь, собственно, еще ничего не потеряно. В городе есть другие магазины учебных пособий, где, очень может быть, электрические машины стоят гораздо дешевле.

На это, правда, надежда была слабая, но все же это была надежда.

Имелся магазин учебных пособий на Пушкинской, имелось два магазина учебных пособий на Ришельевской, наконец, может быть, дешевые электрические машины есть в знаменитом универсальном магазине братьев Петрококино на Греческой или в магазине игрушек вдовы Колпакчи на Екатерининской, рядом с магазином Абрикосова.

Не теряя ни минуты, Петя и Гаврик отправились по магазинам. Однако всюду их постигала неудача. На Пушкинской электрическая машина стоила двадцать пять рублей сорок две копейки. В одном магазине на Ришельевской запросили четырнадцать рублей и отдавали за тринадцать, в другом потребовали шестнадцать и не уступали ни копейки. У вдовы Колпакчи электрических машин вовсе не оказалось.

Правда, в магазине на Пушкинской мальчикам повезло. Приказчик позволил покрутить машину. Сначала как главный покупатель и гимназист крутил Петя. Потом крутил Гаврик и собственными глазами видел, как длинная искра проскакивала между двумя медными шариками и как потом зажглась крошечная электрическая лампочка.

Но разве это могло хоть немного утешить?

Наоборот, мысль, что машины не будет, приводила теперь в отчаяние. С этой мыслью невозможно было примириться.

Тогда приятели с упрямством маньяков стали ходить по городу, надеясь найти еще хоть один магазин учебных пособий. Это было безнадежное предприятие. Магазинов учебных пособий в городе больше не имелось.

И все-таки Петя и Гаврик ходили по улицам. Это была надежда на чудо, волшебное «а вдруг». Вот они поворачивают за угол, и вдруг за углом оказывается тот последний, самый главный магазин учебных пособий, где продаются очень дешевые электрические машины.

Они поворачивали за угол, но, увы, того магазина не было.

Они переходили из улицы в улицу, они заглядывали в самые глухие переулки — напрасно. Того магазина не было.

В полном отчаянии они стали заходить в аптеки и посудные лавки, спрашивая, опустив глаза, электрическую машину. Они все еще надеялись на чудо. Они страшно устали и проголодались, но не обращали на это внимания.

Уже смеркалось. Прошел фонарщик с длинной лестницей на плече. В дыму метели стали зажигаться газовые фонари. Осветились и засверкали брильянтами замерзшие стекла витрин.

Мороз щипал уши и щеки. Щеки стали твердые, как яблоки. Заледеневшие ресницы слипались, как намагниченные. А мальчики все ходили и ходили, не желая сдаться.

На каждом шагу их подстерегали соблазны.

В окнах фруктовых лавок сквозь подтаявший лед виднелись большие пирамиды овальных коробочек с алжирскими финиками, волосатые кокосовые орехи, ананасы, висели пудовые ветви бананов — все это можно было купить и попробовать.

Витрины скобяных магазинов манили богатым выбором перочинных ножей со множеством разнообразных лезвий, открытых веером, никелированными коньками «Нурмис», ящичками с набором столярных инструментов. Это все тоже можно было купить.

В других витринах на самом видном месте были разложены новенькие футбольные мячи светло-желтой английской кожи, грубой и вместе с тем мягкой даже на вид, скрипучей.

Витрины шли одна за другой. Крутились механические стойки, увешанные гирляндами карманных часов черной вороненой стали. Сверкали торты, похожие на цветочные клумбы, с высоким леденечным фонтаном и сахарной визитной карточкой с загнутым углом. Картонные раскрашенные маски, шутихи, пугачи, маленькие паровые машины и заводные поезда приковывали к себе взоры.

И все это можно было купить. Все это было доступно.

Петя и Гаврик быстро проходили мимо, изо всех сил стараясь не смотреть на витрины. Но соблазны легких, заманчивых покупок преследовали их по пятам. Торговля шла не только в магазинах. Торговля шла и на улице.

Боже мой, сколько можно было купить на улице необходимых, интересных вещей!

Разве не стоило, например, купить маленького вислоухого щенка, которого предлагал прохожим здоровенный босой парень, прыгая с ноги на ногу на углу Екатерининской и Дерибасовской?

А сколько силы воли нужно иметь, чтобы не купить у другого продавца коробочку удивительных крошечных пирамидок, представлявших настоящее чудо: когда поджигали такую крошенную пирамидку, из нее вдруг начинала выползать, закручиваясь кольцами, толстая серая змея пепла невероятной длины.

Да мало ли было еще других соблазнов! Но у приятелей был железный характер.

Однако время шло, а того магазина все не было и не было.

И вдруг в тот самый миг, когда Петя и Гаврик уже готовы были повернуть домой, они увидели большой новый магазин, освещенный электричеством. Его витрины не обогревались газом, и невозможно было рассмотреть, что там выставлено, но по всему фасаду мерцала золотая надпись: «Магазин электрического оборудования».

Мальчики вздрогнули. В одно мгновение они поняли: это — «то»! Они молниеносно переглянулись, толкнули друг друга локтями и ногами и тотчас открыли великолепную стеклянную дверь с золотым вензелем В.К.Э., вписанным в золотой ромб.

Не только Гаврику, но даже и Пете никогда еще не приходилось бывать в подобном магазине — громадном, сияющем, а главное, так не похожем на другие магазины.

Это был в полном смысле «новый» магазин. Он был новый не только потому, что вся его обстановка была совершенно новая, с иголочки, а он был новый потому, что в нем продавались совершенно новые, только что изобретенные, еще невиданные предметы электрического оборудования.

В городе только начиналась проводка электричества, еще только прокладывалась первая линия трамвая, а предприимчивая Всеобщая компания электричества уже заблаговременно открыла магазин, где можно было купить все для электричества.

Здесь были электрические настольные лампы, розетки, тюльпаны, бра, электрические камины, плиты, вентиляторы, утюги.

В кафельном полу отражались огни электрического освещения. Эти огни яркие, белые, холодные — казались тоже новенькими, с иголочки.

И новеньким, с иголочки, был солидный приказчик, стоявший за лаковым прилавком ледяного блеска и чистоты.

Но одет он был совсем не так, как обычно одевались одесские приказчики богатых магазинов, то есть не в черный сюртук или визитку. Нет, на нем был серый клетчатый американский костюм спортивного покроя, как у знаменитого гонщика Уточкина, желтые, почти красные американские башмаки на толстых подошвах, часы-браслет на руке и сигара во рту.

Только массивный брильянтовый перстень на волосатом мизинце и гладкий прямой пробор выдавали его принадлежность к сословию одесских приказчиков. В остальном же это был стопроцентный американец, янки-делец, изобретатель, спортсмен.

— Простите за беспокойство, — сказал Петя, останавливаясь посреди пустынного магазина. — У вас есть электрические машины?

— К вашим услугам, — сказал приказчик. — Могу вам предложить динамо-машину трехфазного тока в шестьдесят пять лошадиных сил.

С этими словами приказчик, не торопясь, вышел из-за прилавка, подошел к динамо-машине, привинченной к плиткам пола, и хлопнул ее по мощному корпусу, похожему на гигантскую чугунную улитку.

— Превосходная штука!

— А лампочка от нее может гореть?

— О да, — снисходительно улыбнулся приказчик, свободным жестом вынимая изо рта раскаленную сигару и держа ее на весу. — О да! Эта штука в состоянии питать током довольно значительную электрическую сеть в триста пятьдесят лампочек.

— Сколько стоит?

— Двести сорок рублей с нашей установкой.

— Ой, нет, что вы, это нам слишком дорого! — испуганно сказал Петя. — А дешевле у вас есть какие-нибудь электрические машины?

— Это самая дешевая.

— Пойдем, — уныло сказал Гаврик.

— До свидания, — сказал Петя.

— К вашим услугам, — сказал приказчик.

Приятели печально поплелись к дверям.

— Простите, — вдруг сказал приказчик, которому, как видно, смертельно надоело с утра до вечера стоять, ничего не делая, за прилавком в этом сверкающем, но совершенно безлюдном магазине, среди дорогих электрических приборов. — Простите, а вам, собственно, для какой цели необходима электрическая машина?

— Нам надо, чтобы горела лампочка, — сказал Гаврик.

— Одна лампочка?

— Пускай хоть одна. Лишь бы горела, — сказал Гаврик.

— Понимаете, — сказал Петя, — мы хотели купить электрофорную машину, всюду искали, но электрофорные машины тоже очень дорого стоят.

— В одном месте запросили двадцать пять, в другом четырнадцать, а отдавали за тринадцать, — сказал Гаврик. — Где же это видана такая дороговизна?

— А мы непременно хотим, чтобы горела лампочка, — добавил Петя.

— Сколько же у вас есть денег? — спросил приказчик, любуясь своим мизинцем.

— Есть три рубля, — сказал Петя.

— Я еще могу добавить рубль тридцать, — сказал Гаврик.

— Ну что же, — сказал приказчик. — Прекрасно. У нас на складе имеются прекрасные элементы Лекланше. Цена всего сорок копеек штука. Вы можете приобрести десять элементов Лекланше и составить батарею, которая вам вполне заменит электрическую машину. Советую вам взять элементы Лекланше, это будет недорого и практично.

Луч надежды снова мелькнул перед Петей и Гавриком. «Элементы Лекланше». Это нисколько не хуже, чем «электрофорная машина». Пожалуй даже, «элементы Лекланше» звучало лучше, волшебнее. А главное, элементы Лекланше стоили всего сорок копеек штука.

Элементы Лекланше были так же доступны, как пирожные, финики, коньки.

— Как это элементы Лекланше? — спросил Петя, с наслаждением повторяя эти слова, вполне научные и вместе с тем звенящие нежно, как стеклянный елочный колокольчик.

— О, необыкновенно просто и практично. В элементе Лекланше пористый сосуд наполняется смесью толченого кокса и перекиси марганца, и туда вставляется специальная угольная пластинка, а специальная цинковая палочка помещается в растворе нашатыря…

— И стоит сорок копеек?

— Сорок копеек.

— В таком случае, покажите нам элементы Лекланше.

— К вашим услугам.

Приказчик слазил куда-то вниз, под прилавок, и поставил перед приятелями четырехугольную банку с круглым горлом и носиком.

Банка была до половины налита какой-то жидкостью с белым осадком. В банку был вставлен пористый фаянсовый цилиндр, а в этот фаянсовый цилиндр была вставлена угольная пластинка с фаянсовым изолятором и медным винтиком с красивой шляпкой, имевшей очень «электрический» вид и чем-то даже напоминавшей винтик электрофорной машины. Из носика банки выглядывал конец цинковой палочки, снабженный колпачком с хвостиком. Колпачок тоже имел очень «электрический» вид.

— Вот элементы Лекланше, к вашим услугам, — сказал приказчик.

Со смешанным чувством надежды и разочарования смотрели мальчики на довольно грязную банку.

— Где же она крутится? — после некоторого молчания осторожно сказал Гаврик.

— Она не крутится, — сказал приказчик.

— А как же?

— Происходит химическая реакция, — сказал приказчик, — в результате чего возникает электрический ток. Вот здесь — положительный, а вот тут отрицательный.

Приказчик показал на медный винтик и на цинковый хвостик.

— Вы можете в этом легко убедиться, приложив язык одновременно к обоим полюсам. Вот сюда и сюда.

Приятели помялись.

Но так как дело шло о важной покупке, в которую Гаврик вкладывал все свое состояние, он решился первый. Далеко высунув язык, он с опаской лизнул винтик и хвостик. В ту же секунду он отскочил от элемента Лекланше.

— Ух ты, как бьет! — воскликнул он с восхищением. — Петька, слышь, это что: самое и есть электричество?

— Конечно. Элементы Лекланше. Шутишь?

— А ну, теперь спробуй ты.

— Очень надо, — надменно сказал Петя. — Не пробовал я элементов Лекланше!

— Дрейфишь?

— Кто?

— Ты.

— Я?

Петя пожал плечами и, неохотно приблизившись к банке, лизнул медный винтик и цинковый хвостик, причем его лицо скривилось от страха. Но Петя твердо выдержал характер. Хотя ток порядком кольнул его язык, он лизнул еще раз и только тогда отошел от элемента Лекланше, небрежно заметив:

— Ничего особенного. Немножко кисленько.

— Берете элементы Лекланше? — сказал приказчик, которому уже наскучило возиться с мальчиками.

Гаврик в глубоком раздумье почесал на затылке давно не стриженные золотисто-каштановые волосы.

— А электрическая лампочка будет гореть?

— Будет.

— Покажите, чтоб горела.

— Для этого нужно составить батарею из десяти элементов и присоединить к ней электрическую лампочку.

— И тогда будет гореть?

— Обязательно. Прикажете завернуть?

— А лампочка? Где мы возьмем электрическую лампочку?

— А лампочку, — с очаровательной улыбкой сказал приказчик, — вы получите от нашей фирмы в виде премии.

— Покажите, какую.

Приказчик с плохо скрытым раздражением полез куда-то вверх и показал мальчикам небольшую прелестную электрическую лампочку с матовой надписью на сверкающей колбочке стекла.

— Ну, берем? — шепотом спросил Гаврик.